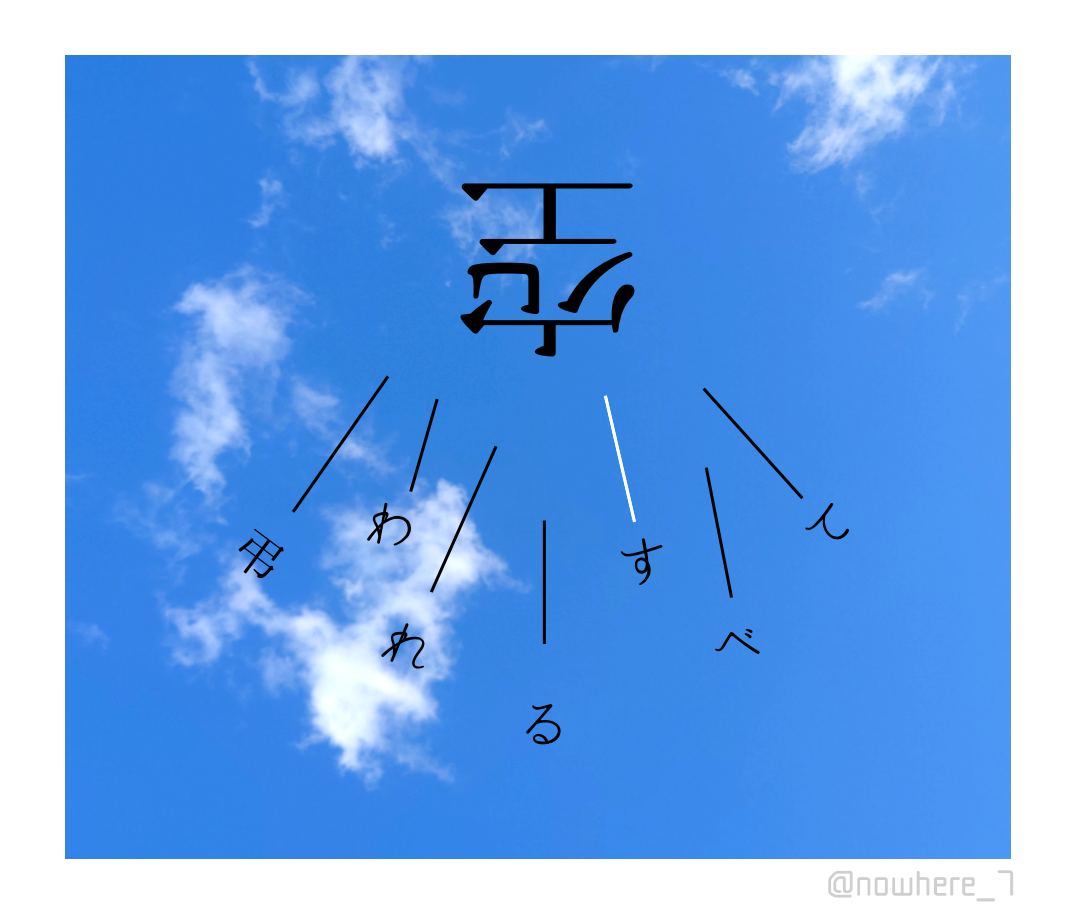

空・弔われるすべて

感情は弔われるべきである。どんなものであっても必ずだ。それがこのあたりの約束ごとだった。たとえば怒りと悲しみはときによく似通った色と形と濁りかたをしているが、そうでない場合もある。感情の真の姿がわかるのは弔いの儀式の当日になってからだ。私たちは感情をことあるごとにひとつの箱におさめ、一年分溜めると気球から撒いて弔う。感情の姿はさまざまだった。石であったり、紙であったり、花びらや水滴、種、ガラス片、貝、一瞬だけ空中に舞い、景色に溶けて消えてゆく。どんな姿になっていようと少なくとももとの持ち主にはどれが自分のものなのかわかる。おさめた感情の、形を得て消えるまでを見届けるのが私たちの弔いである。

前任者から引き継いだ肩掛けを羽織ってすごすようになってから一年が経とうとしている。私が熱い茶が飲みやすい温度になるまで待っているあいだ――そうしてすっかり冷たくなって、結局喉への刺激に苦労しながら飲み干しているそのかん――感情の、箱の底にことりと落とされる音がやむことはない。茶の残りを見据えながら私は手持ち無沙汰に肩掛けをなぜる。この近辺の村々では感情の神が信じられており、それは森に暮らすとても大きな獣と同一視されている。獣からとれる肉は食用として丁寧に加工され、肉以外のすべての部位、皮や毛、羽、角、骨などを使ってこの肩掛けと、それから箱とが作られる。感情を弔う役目になった者だけが羽織れる肩掛けは装飾が過剰でやや重い。

上から撒く役が私に回ってきたことに特別な理由などない。ただ単に前任者が高齢になって気球に乗れなくなったからだ。まるで渋い木の実に誰があたるかわからないように、役目は無作為に配られる。箱の中にまた感情が落とされる。少女と背の低い男が私に頭を下げて箱の前からいなくなり、次に眼鏡をかけた少年が二人現れて手を箱に入れた。ことりと音がする。

消え損なった朝靄のように小屋には埃が舞っている。なんだって簡単に神々しくなる小屋が私の家であり、人々が感情をおさめに来る箱のある場所だった。

あるとき一人の女がやってきて謝罪をするのだった。穏やかな声を受けた箱からは何の音もしなかった。明くる日、男がやってきた。透明な顔で彼も謝罪をした。箱と私は黙っていた。その次の日は何もなく、しばらく経ってから十歳ほどの少女とその半分の齢に見える男の子が現れて、これもまた謝罪をするのだった。謝罪が何に対してのものか今ひとつわからず私はかれらを無視していたが、次に老いた夫婦がやってきてまたも謝る言葉が響き、そして箱がやはりだんまりだったとき、かれらのその行為にはっきり疑問を持って私はかれらを観察した。気をつけて見てみればかれらは皆同じ家からやってくる。訊ねてみれば家族だと言う。代わる代わる何を謝りにここまで来るのか? 続けて私がかれらにそう問うてみると、わたしたちには感情がないから箱に何もおさめることができない、何も弔えない、しかしせめて謝罪をさせてほしい、と返された。謝罪ができるのならその感情を置いていけばいい、私は更にそう続けたがかれらは一様に首を振るだけだった。わたしたちの謝罪は言葉だけのものであり、箱に置いていけるものは本当に何ひとつないのだ、それがかれらの言い分だった。嘘を言っているようにはとても見えなかった。それはかれらの真剣な表情のためかもしれなかったが、一番の理由は、かれらが何度やってこようと箱には何も溜まらないからだった。

かれらが謝罪してくるのは毎年のことらしい。前任者が私に向かってそう言う――確かこの人は去年、おさめた感情が葉になった――かれらは急に感情をおさめられなくなったわけではないという。それならなぜ私はかれらの存在に今まで気づかなかったのだろう。私の記憶の中にかれらの顔はない。かれらが家族で固まって他者と交流をしようとしないせいかもしれないし、私自身が目立たない者に興味を抱いてこなかったためかもしれなかった。私の友人たちもかれらのことをよく知らなかった。

もういっそ儀式そのものに参加しようとしなければよい、どうやってもできないのだから――これはかれらについて語りながら他の者がつけたした言葉だ。彼は去年、自分の感情が猫になって空を駆けていったと騒いでいた――確かに私も、謝罪に来るのも面倒だろうにかれらがその手間をなぜするのかがわからなかった。面倒だと感じる心さえないから? 湿気を吸って傾いた大きな家の前で、かれらが椅子と卓を出して食事を取っている。道に佇む私に気づいた幼い姉弟が手を振ってくれる。老人たちがもそもそと音のしそうなほどゆっくりと、パンを食んでいる。――夜露のなごり――たとえば今の行動はどういった感情から生まれたものなのだろう。抱いている箱の中に手を差し入れて、私は私の感情を手放す。朝の道にことんと小さな音が聞こえる。かれらから渡されるものは相変わらずひとつもなかった。

参加しようという考えはある、とかれらは私に説明した。同じ地に住むものとして行事はおろそかにしたくない、これからもここに生きていこうと考えているから、同じ形で弔いに参加できないことを言葉だけであっても詫びるべきだ、と思っているらしい。かれらの行動がすべて理路整然とした思考に基づいていることに、私はかれらと付き合うようになって知った。感情と紐付いていない思考の存在について、これまで私は想像もしなかったがかれらの言い分を聞くと納得できる気がしてくる。かれらに意思があることは間違いがない。かれらがこの地の住人であることも無視できない。参加したい、とかれらが言う以上、やめろと言う理由は私にはなかった。決して慈悲からの判断ではなかったが、かれらはそんな私に文句を言うことはなかった。相変わらず代わる代わるやってきて謝罪だけが響く、そういう日々が繰り返される。

感情は重いので持ち歩いていては身が持たない。だからつど箱におさめ、きちんと見送ってやるのだ。これはしきたりについて子どもたちや旅人が不思議がると決まって語られる言葉だった。この世に生まれた以上すべてはいつかうしなわれるのだから見送ってやらねばならない。そういう理屈である。いつ頃から続いているのか詳しいことは皆忘れてしまったが大事なことは続けていくことなのだと、村の老人たちはそう語る。確かに説明のとおりかもしれない。私は箱の役目についてからたびたび考え込んだ。けんかをしたと子どもたちが泣きはらした目で感情をおさめにくることもあれば、昔の愛がくるしいと言って死の淵の病人が箱を求めることもあった。誇らしそうに花束を抱えた若者が迷いなく箱に手を突っ込んでいくことだってあった。ぼんやりと覇気のない、落ち込んでいるのか自覚すらできない人間からも箱は何かを受け取った。いつだって必ず箱からは音がした。毎回、律儀に、ことんと音がしたものだった。箱は何でも吸い込む。そして弔いの日には感情たちに何らかの姿を必ず与えてくれるのだ。私たち自身にも真偽のわからないものを「確かに在った」と証明してくれる。自信のない私たちの代わりに。

ときおりこの村を通り抜ける旅人たちは、感情というものは見えないものであり、だからこそ思いやるのが大切だとそう言う。確かに私たちにとっても感情はふだんなら見えないものではあるが、言うなれば予定調和のかくれんぼの相手なのだ。いることは最初からわかっている。どこかわからなくてもどこかにはいる。

私たちは弱く、あると信じている感情に裏切られるのが怖くて箱を手放せないだけなのかもしれなかった。箱があると言えば「ある」。黙すれば「ない」。旅人たちは私たちとは違うことわりで生きているから、感情が不確かであることに慣れている。しかし私たちは一度だってそんな世界に生きたことがない。ではくだんの謝り続ける一家は――いつからか休日に互いの家まで行って、草を編んだり、食糧を分け合ったりするようになった、かれらは――いったい何のことわりに生きているだろう。弔いの儀式に参加することがここに住む義務というわけではない。気持ちが傾くたびに、かれらが参加したいと考えている事実が私の脳裏を闊歩し口を噤ませる。少なくとも例の謝罪に関しては何か言えることがあるようにも思えるのだが、いったん唇が閉ざされると頭も一緒に休むようで、私はいつもすべてをし損じた。かれらは変わらず何もない手を広げて生活し、箱は沈黙した。

弔いの日は申し分ない晴れだった。広い草地に、人々はめいめいパンを持って日の昇る前から集まる。目立っているのは私と箱と、球皮を広げて待つ気球だけである。思い詰めた顔で箱を見ようと頭を動かしている子どもたち、犬や山羊の手綱を握る若者、歯車のように寒風に手をこすりあわせる人々の、間を縫って私は箱とともに気球にたどりつく。風を確かめていた最後の一人が無事に戻ってきて、空気が皮に送り込まれ、少しずつ、少しずつ気球はほころぶ花のように完全になり、あとはいよいよ私が乗り込むだけになった。周囲を見渡す。きれいな円を描いて人だかりができている。見た限りでは例の一家は近くにいないようだった。私は肩掛けの留め具を直し気球に乗り込む。ゆっくり上昇し始める。見える人々の小ささで、私は私の位置を知る。そろそろいい頃合いだと思ったとき、地上からも旗を振られたので、私は火を調整して箱を胸に抱き直した。

いつか飲んだ茶のように空気は冷たいが想像したよりは寒くない。夜を手放せずにいる、日の出直後の赤さびた空を味わうように一度深呼吸する、体に朝が忍び込む。

箱に手を入れる。つかむ。目で確かめることなく空中にはなす。ひとつひとつ撒いていく。虹が走り、次いで火花が飛んだ。下からにぎやかしい声が聞こえる。私は首を動かして人々の顔をよく見ようと目を凝らす。たくさんの顔、そのなかにすっかり見慣れたものがあることに気づき、私は思わず動きを止めた。中心部から離れたところにかれらは固まって立っていた。蜃気楼にゆらぐ塔のようだった。かれらはまっすぐ私を見ている。私の手から放たれる、箱から自由になって消えていく感情を。

箱を逆さに持ち替えて思うさま振った。一気にすべてが撒かれ、わあっと歓声がした、しかしそれは箱からではなく草地であおのく人々の喉から出たものだった。箱から吐き出されたものは氷のつぶであったり繭であったり鳥であったりした、それらはしばらく自由に夜明け直後の空を駆けていたが、いつもどおりにすうと溶けて見えなくなった。夜の残滓が感情とともに光る。箱からもう何も落ちないと確信した私は眼下に向かって箱を放り、肩掛けの飾りを力の限りむしりとる。森の奥から獣の鳴き声が聞こえた気がした。朝と冷気が服の隙間から潜り込んでくる気配を感じながら、しまいには肩掛けそのものを体から剥ぎ取って箱と同じように撒いた。そうして最後に手を払う。拳を開きながら何度もふりおろす。撒き続ける。かれらが私を見ている。黒い瞳が私と私の撒くものを見ている。かれらの頬に切れた草が当たって散る。空気のなかに空気が撒かれる。たくさんの目の見守るなか、空気はゆっくり溶けながら、朝焼けを横切るように地上へと落ちていく。