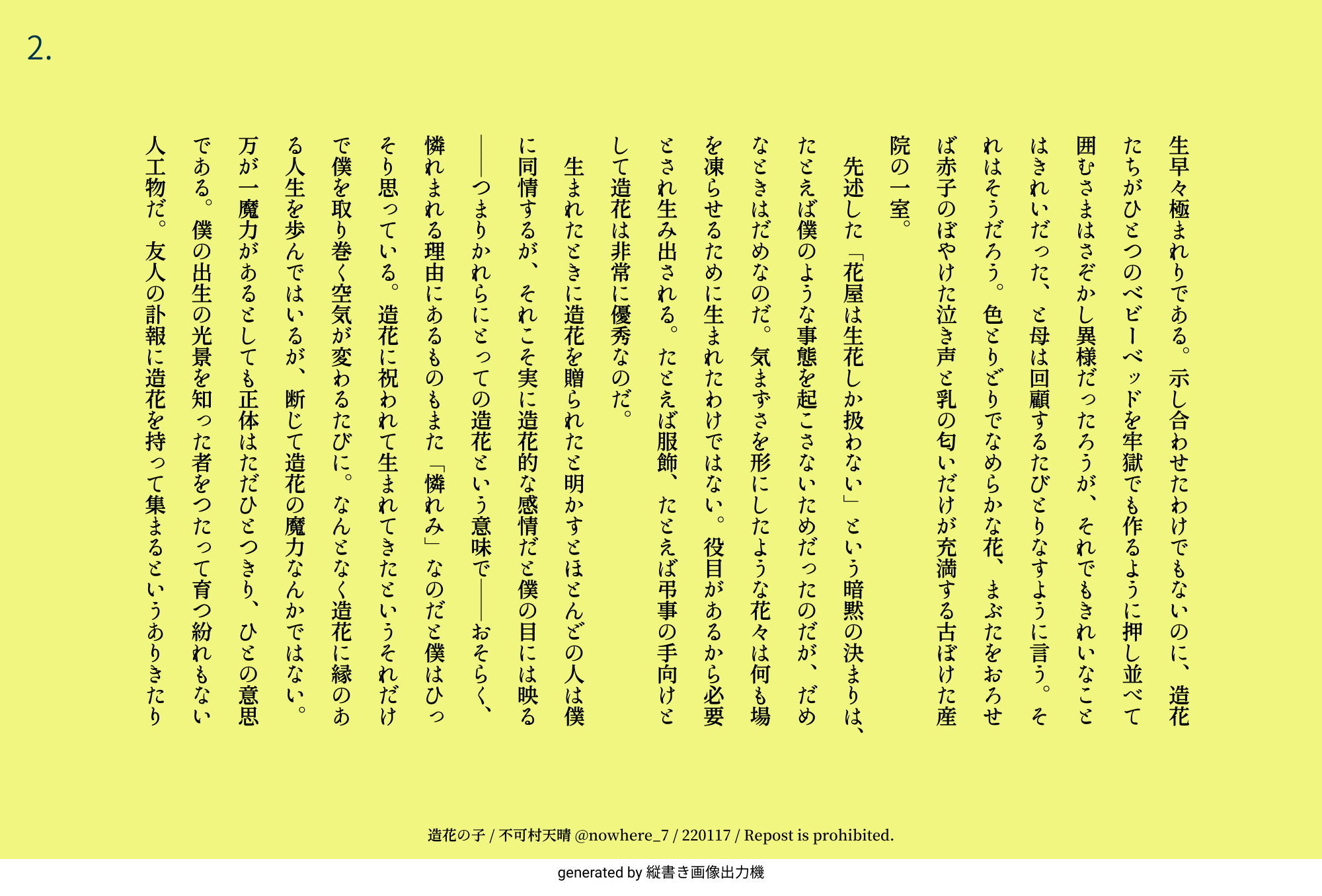

事のはじめは父だった。二十数年ほど昔、ある産院にて赤子の僕が母胎から今まさに産み落とされようという瞬間、出先で連絡を受けた父は大層慌てたという。何せそれが彼にとって初の我が子の誕生だったのだ。よほど気が動転したらしいが、それでも祝福したいという思いだけは強くあったらしく、取るものも取り敢えず彼は店へ飛び込み造花と気づかずそれを山と買いこんだ。たぶん父は花屋と雑貨屋の違いすらわからなくなっていたに違いない、当時からこの近辺の花屋は生花しか扱わないと決まっていたのだから。もしくはそれまでの人生で花屋に一切縁がなく、知識がなかったかである。さてとにもかくにも若い父は布の花を抱きしめて汽車にゆられ、満身創痍の母と壁の染みみたいな僕のもとへ喜色満面やってきた。父だけなら笑い話で済んだかもしれないが、なんと父のあとに知人親戚そろいもそろって造花を持ってきたというから僕の花運のなさも誕生早々極まれりである。示し合わせたわけでもないのに、造花たちがひとつのベビーベッドを牢獄でも作るように押し並べて囲むさまはさぞかし異様だったろうが、それでもきれいなことはきれいだった、と母は回顧するたびとりなすように言う。それはそうだろう。色とりどりでなめらかな花、まぶたをおろせば赤子のぼやけた泣き声と乳の匂いだけが充満する古ぼけた産院の一室。

先述した「花屋は生花しか扱わない」という暗黙の決まりは、たとえば僕のような事態を起こさないためだったのだが、だめなときはだめなのだ。気まずさを形にしたような花々は何も場を凍らせるために生まれたわけではない。役目があるから必要とされ生み出される。たとえば服飾、たとえば弔事の手向けとして造花は非常に優秀なのだ。

生まれたときに造花を贈られたと明かすとほとんどの人は僕に同情するが、それこそ実に造花的な感情だと僕の目には映る――つまりかれらにとっての造花という意味で――おそらく、憐れまれる理由にあるものもまた「憐れみ」なのだと僕はひっそり思っている。造花に祝われて生まれてきたというそれだけで僕を取り巻く空気が変わるたびに。なんとなく造花に縁のある人生を歩んではいるが、断じて造花の魔力なんかではない。万が一魔力があるとしても正体はただひとつきり、ひとの意思である。僕の出生の光景を知った者をつたって育つ紛れもない人工物だ。友人の訃報に造花を持って集まるというありきたりの悼みの行動でも、僕がそれをしたというだけでたちまち因果めくのがその存在の証だ。

僕は何ひとつ憎んではいない。ただし慶事の予定の絶えた我が一族から、ひとり、またひとり、と櫛の歯が欠けるように今後死者が出るたび、一番若い僕の手によって造花が次々手向けられてゆくだろう事実は、僕にそんなつもりが一切ないとしても他人から見れば十分に復讐の域に入る行為だということを僕は理解している。それがまた僕をいっそう造花の子として完成させるだろうこともわかっている。刈りすぎた襟足をずっと気にしながら生活するように、頑なに僕と目を合わそうとしない父やその他の親戚の存在を強く感じる。造花は黙す。倣っているわけではないが、僕も誰にも逆らわず、ひたすら日々を押しつぶしている。

造花の子 / 不可村天晴 @nowhere_7 / 220117 / Repost is prohibited.