扉の向こうはもう限界だった。それでわたしたちのうちの誰が外へ出ていくか、わたしたちは話し合わねばならなかった。もちろん名乗り出るものはいない。しかし扉の先で待つものが荒れ狂う嵐であれ凶暴な獣であれ、神であれ夏であれ、いずれ無視はできない。荷物が届けば玄関先に立つのと同じことだった。わたしたちの全員がどんなに拒んだとしても、わたしたちの誰かが必ず扉の向こうに行かなくてはいけないのだ。

扉の向こうで何が起きているのかわたしたちは改めて共有するまでもなくわかっていた。誰も確かめに行きたがらないことが問題だった、みんな、無論わたしも含め、行かなくてはいけないことは承知の上だった、誰かというのが自分になるのかどうかそれだけが怖いのだ。向こうで実際に何が起きているのかはさして問題ではない。議論の中で見えないジョーカーがわたしたちの間をくるくる行ったり来たりして、けれど彼には椅子がない。わたしたちの誰もが彼の椅子にならないように必死に注意深く視線を走らせる。どこからか煙の臭いがして、誰かが祈りの言葉を呟いた。わたしたちは全員議論に夢中で気づかないふりをした。

それぞれの好きなものが扉の向こうにいると仮定して、どれだったら耐えられるか、むしろ喜び勇んで出ていくことができるかを考える。花だとか、素晴らしい食事、優しい人、青空、金塊や宝石、暴れ馬、夜の暗い街。誰かの得意なことは誰かの苦手なことだ。扉の向こうにあるものの最悪さをみんなわかっているから、その最悪さにわずかでも近いものを愛する者を向かわせればきっと弊害は少ないだろうと考えた。しかしこれだけ首を揃えていても当てはまりそうな者はおらず、気づいたとたんわたしたちはふっつり黙り込む。うすよごれたサーモンオレンジの絨毯にパン屑が落ちている。

扉が叩かれることはないがそれがむしろわたしたちを焦らせる。押し合いへし合いしてもいいことはないので(誰も事故でうっかり出たなんてへまはしたくないし、他人を押し出しでもして恨まれるのがいやなのだ)行儀よく卓についているが、心のなかではみんな困惑し、疲れ果てている。言わなくても表情や身振り手振りでわかってしまう。どこからか漂う煙の香りとともに、倦怠感が全員をじんわり包み込んでいた。わたしたちは夜に出た雲のように途方に暮れていた。

いっそ誰も立たなくていいのではないか? 悪魔とも天使ともとれる提案を誰がしたのか思い出せないが誰かが言ったのだ。扉の向こうはもう限界でわたしたちの誰かが出なくてはいけなかったが、しかし限界なのはわたしたちも同じだった。ともすれば扉の向こうなんて目ではないほどにわたしたちのほうがとっくに限界だった。わたしたちは一斉に立ち上がり、協力しながら扉をきつくきつく締めて、鍵をかける。扉がそこにあるということが重要だったから溶接はしなかった。幅広の養生テープを持ってきて、ドアノブと、扉と壁との隙間を塞いでいく。扉は扉として存在するままに役目の殆どを無視される形になって、それ以来わたしたちはずっとここにいる。

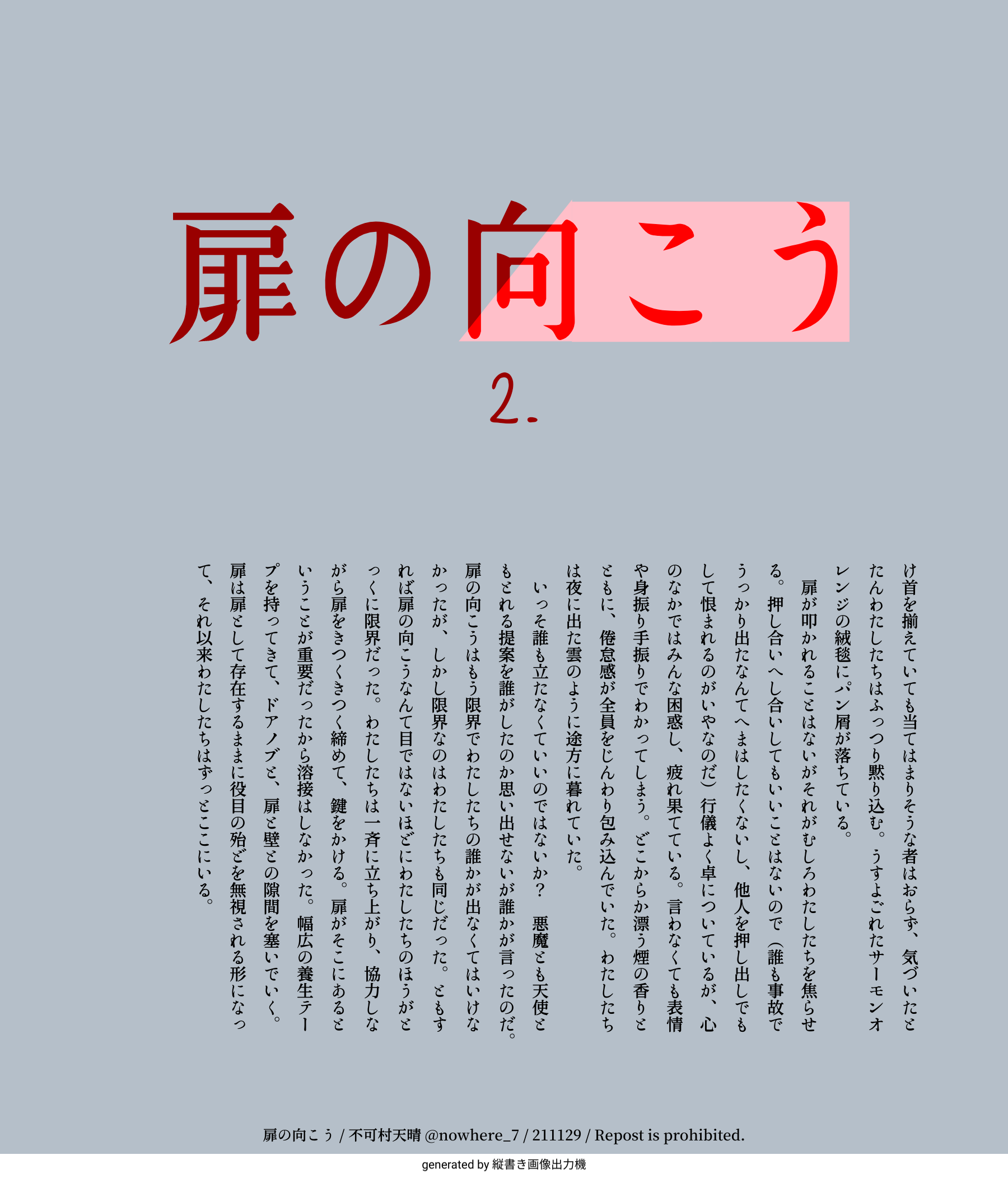

扉の向こう / 不可村天晴 @nowhere_7 / 211129 / Repost is prohibited.