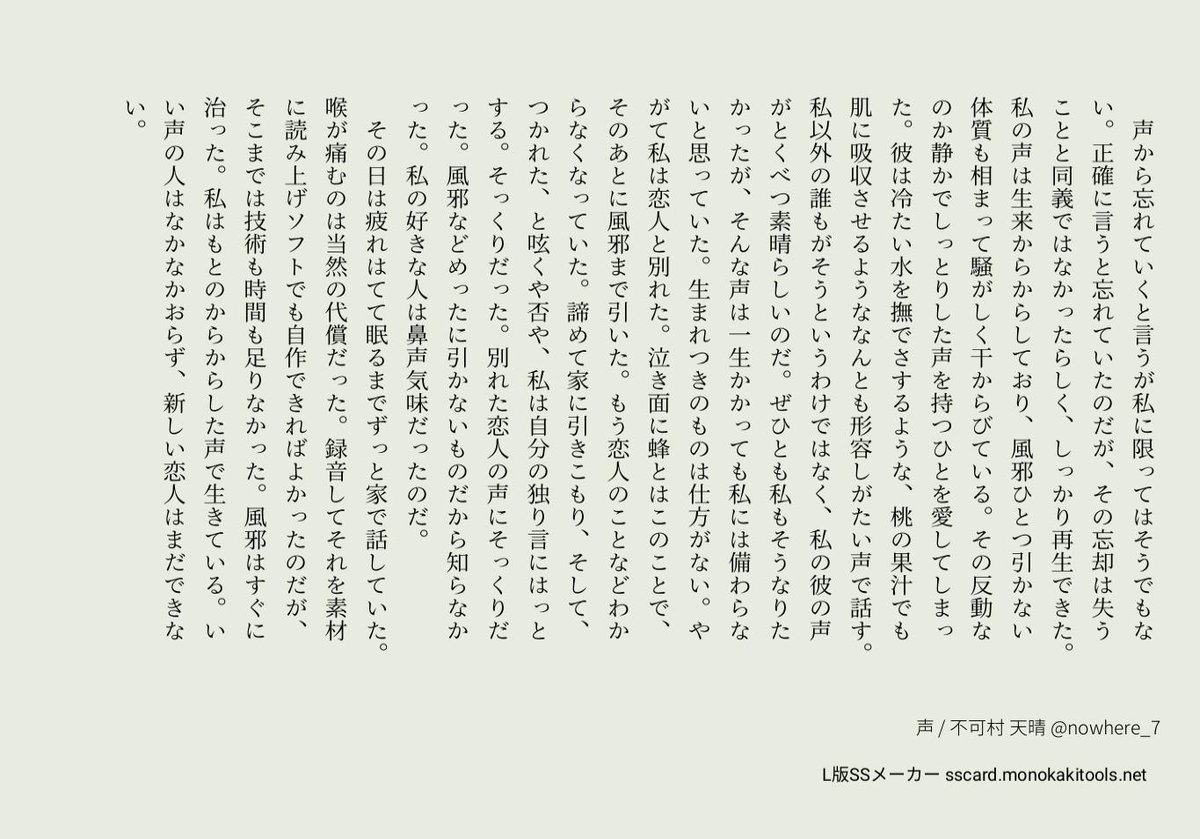

声から忘れていくと言うが私に限ってはそうでもない。正確に言うと忘れていたのだが、その忘却は失うことと同義ではなかったらしく、しっかり再生できた。私の声は生来からからしており、風邪ひとつ引かない体質も相まって騒がしく干からびている。その反動なのか静かでしっとりした声を持つひとを愛してしまった。彼は冷たい水を撫でさするような、桃の果汁でも肌に吸収させるようななんとも形容しがたい声で話す。私以外の誰もがそうというわけではなく、私の彼の声がとくべつ素晴らしいのだ。ぜひとも私もそうなりたかったが、そんな声は一生かかっても私には備わらないと思っていた。生まれつきのものは仕方がない。やがて私は恋人と別れた。泣き面に蜂とはこのことで、そのあとに風邪まで引いた。もう恋人のことなどわからなくなっていた。諦めて家に引きこもり、そして、つかれた、と呟くや否や、私は自分の独り言にはっとする。そっくりだった。別れた恋人の声にそっくりだった。風邪などめったに引かないものだから知らなかった。私の好きな人は鼻声気味だったのだ。

その日は疲れはてて眠るまでずっと家で話していた。喉が痛むのは当然の代償だった。録音してそれを素材に読み上げソフトでも自作できればよかったのだが、そこまでは技術も時間も足りなかった。風邪はすぐに治った。私はもとのからからした声で生きている。いい声の人はなかなかおらず、新しい恋人はまだできない。

声 190819