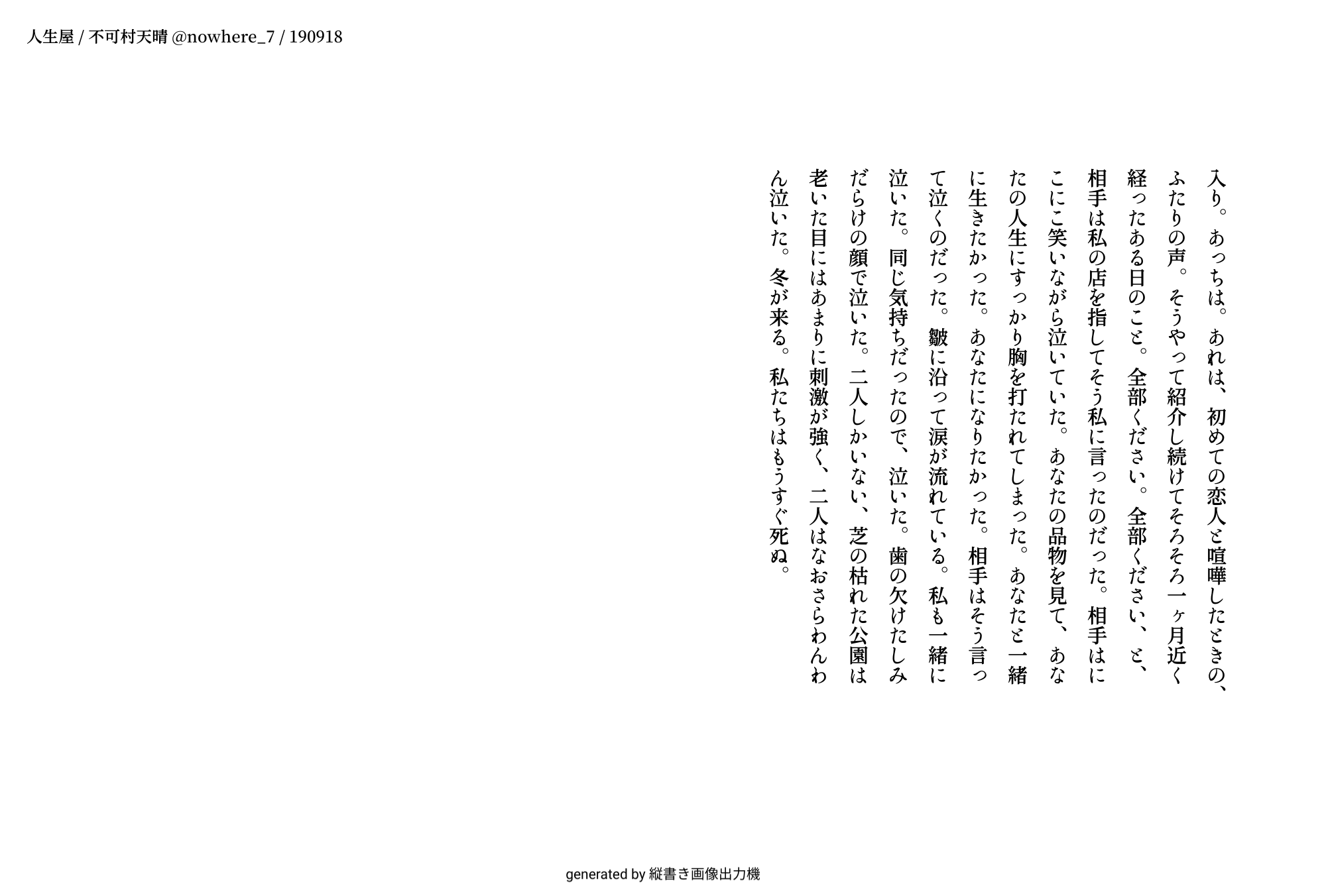

余命を告げられた。たくさん病気に振り回されたわりには七十年ほど生きられた。こんなものだろうと思って、すっかりなじんだ病室に戻り、私は人生屋を開く準備をする。医者は病院の前の公園を使っていいと言ってくれた。死ぬとわかったら人生屋をするものだ、と相場が決まっている。しかし、人生は結構、品物にしづらい。そのままでは売れないので、わかりやすいところで切って、関連しそうなものに宿らせなくてはならない。対象は石だったり本だったりビンだったりボタンだったりさまざまで、ときどきは光や液体だったりもした。夜を切り取るのには難儀したが、おかげで思春期の家出の記憶をちゃんと宿らせることができた。七十年分の小物が並ぶのはなかなか壮観だった。病院の前にある無人の公園で、私は私の人生を広げて客を待つ。客は来なかった。店ができたら見に行きますよ、と言ってくれた介護士を待ってみたが、音沙汰なく三日経った。自分の人生を売ることは楽しみでも、他人の人生を見に行こうと思うような人間はいないのかもしれない。そういえば私も他人の店に行ったことはない。閑古鳥と過ごしてとうとう一週間経ったその日、一人の年老いた人間が通りかかった。相手は道を挟んだ向かいに座ってものを広げ始める。並ぶ小物を見て、私は、この相手もこれから人生屋の店主になるのだと、すぐに気づいた。それからというもの私たちは毎日、互いの商品を指差し、それがどういうものなのか問いかけるようになった。それは何でしょう。これは中学校に入学した日の空の色でできたボタン。そっちは何ですか。それは、ころんで怪我をしたときの香り、ビン入り。あっちは。あれは、初めての恋人と喧嘩したときの、ふたりの声。そうやって紹介し続けてそろそろ一ヶ月近く経ったある日のこと。全部ください。全部ください、と、相手は私の店を指してそう私に言ったのだった。相手はにこにこ笑いながら泣いていた。あなたの品物を見て、あなたの人生にすっかり胸を打たれてしまった。あなたと一緒に生きたかった。あなたになりたかった。相手はそう言って泣くのだった。皺に沿って涙が流れている。私も一緒に泣いた。同じ気持ちだったので、泣いた。歯の欠けたしみだらけの顔で泣いた。二人しかいない、芝の枯れた公園は老いた目にはあまりに刺激が強く、二人はなおさらわんわん泣いた。冬が来る。私たちはもうすぐ死ぬ。

人生屋 201214発表(190918制作)