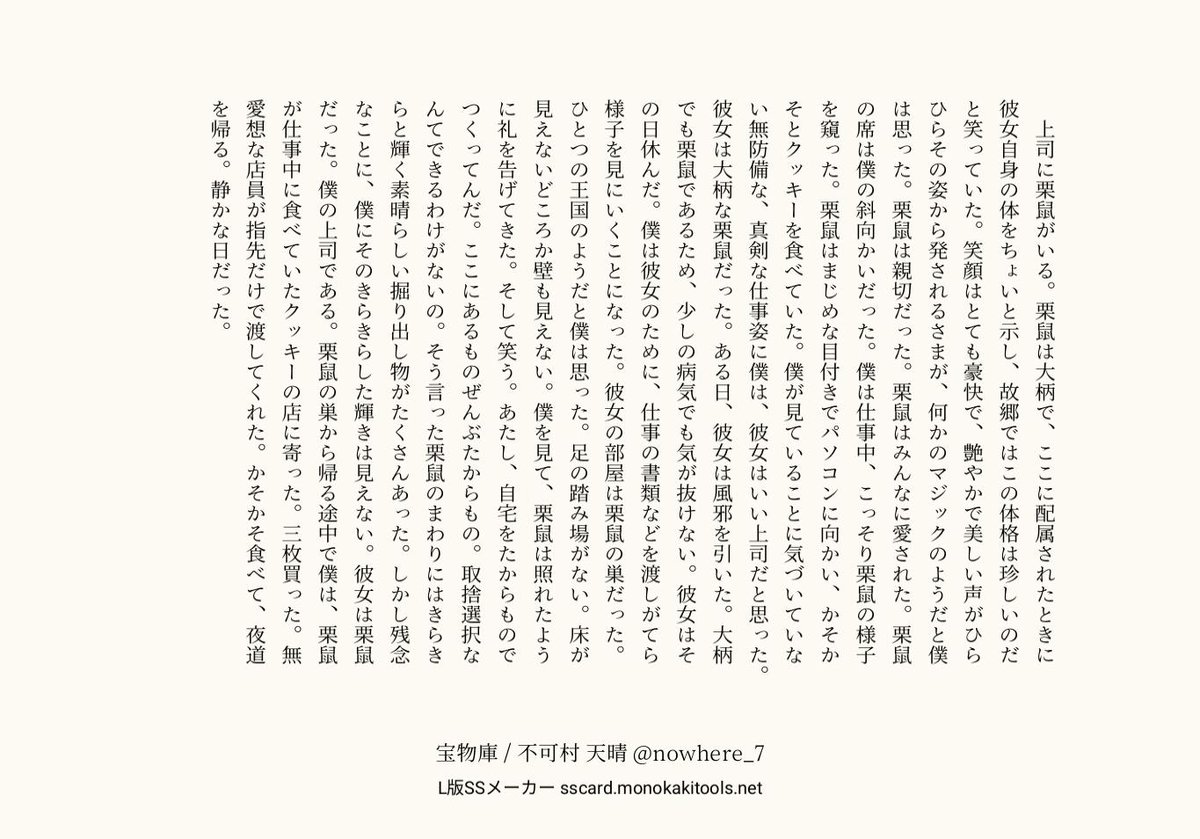

上司に栗鼠がいる。栗鼠は大柄で、ここに配属されたときに彼女自身の体をちょいと示し、故郷ではこの体格は珍しいのだと笑っていた。笑顔はとても豪快で、艶やかで美しい声がひらひらその姿から発されるさまが、何かのマジックのようだと僕は思った。栗鼠は親切だった。栗鼠はみんなに愛された。栗鼠の席は僕の斜向かいだった。僕は仕事中、こっそり栗鼠の様子を窺った。栗鼠はまじめな目付きでパソコンに向かい、かそかそとクッキーを食べていた。僕が見ていることに気づいていない無防備な、真剣な仕事姿に僕は、彼女はいい上司だと思った。彼女は大柄な栗鼠だった。ある日、彼女は風邪を引いた。大柄でも栗鼠であるため、少しの病気でも気が抜けない。彼女はその日休んだ。僕は彼女のために、仕事の書類などを渡しがてら様子を見にいくことになった。彼女の部屋は栗鼠の巣だった。ひとつの王国のようだと僕は思った。足の踏み場がない。床が見えないどころか壁も見えない。僕を見て、栗鼠は照れたように礼を告げてきた。そして笑う。あたし、自宅をたからものでつくってんだ。ここにあるものぜんぶたからもの。取捨選択なんてできるわけがないの。そう言った栗鼠のまわりにはきらきらと輝く素晴らしい掘り出し物がたくさんあった。しかし残念なことに、僕にそのきらきらした輝きは見えない。彼女は栗鼠だった。僕の上司である。栗鼠の巣から帰る途中で僕は、栗鼠が仕事中に食べていたクッキーの店に寄った。三枚買った。無愛想な店員が指先だけで渡してくれた。かそかそ食べて、夜道を帰る。静かな日だった。

宝物庫 190714