僕の母の恋人は呆れるほど背が高かった。全身がちょっとしたジャングルほどに毛むくじゃらで、腕や肩は大陸のように太く、垂れた目の奥に収まった瞳は黄ばんでいて、その目は前に立つ僕ではなく空を映していた。足はそのほかのパーツに比べるとやや細く、短く、ひょろ長い。ごつごつとした膝が出っ張って見える。木の節だ。腹回りは意外と薄い。手が大きい。言葉を話さない。服を着ない。仕事はない。家族は皆死んでいる。初めて母の恋人に会ったとき、僕は子どもの頃に図鑑で知ったマンモスを連想した。彼か彼女か知らないが、そのあまりに巨大な体は星の遺物を思わせた。そのあと一人暮らしの家に戻ってから、マンモスよりはグリズリーに似ているだろうと思い直した。家に何種類も溜め込んでいる、数年に一度は新しいものへ買い替えている図鑑を片端から紐解いて、どの生きものが母の恋人に一番似ているかを考えた。母の恋人の歩き方はまるで猿かゴリラかマントヒヒで、寝そべって安らぐ姿はナマケモノのようなのだった。

母の恋人は母より何倍も長身なので、手を繋いでいてもとても恋人同士だとは思われない。かといって顔が似ているわけでもないので親子にも見えない。僕は二人を見ていると「宇宙人捕獲」と銘打たれて広まった、例の白黒写真を思い出したものだった。実際は相手に連れられているのは母の恋人のほうであり、主従のうちの主は母だったのだが。二人は慎ましやかに暮らしていた。派手なことを疎む母と、豪快な見た目に反して穏やかな生き方をしている母の恋人は、会話はなくともどうやら気が合うらしいのだった。二人の前で季節は軽やかに踊り、退場の正しいタイミングを思い出した。バトンタッチの方法を間違えなくなった。母の恋人は母がホームセンターで買ってきた湯飲みが好きだった。青い湯飲み。内側では野の花が咲いている。それを日の当たるところに置いて、動く影と動かない本体と揺れる内容物とを何時間でも眺めていた。焦げ茶に輝く長い毛に守られた腕を伸ばし、大きな体をところどころ掻きながら。

母の恋人にはそのうち、動物園で飼育されてほしいというオファーが舞い込むようになった。オファーたちは羽を持って僕と僕の母と僕の母の恋人の間を行ったり来たりしてどうにもやかましかった。当の本人はどうしていたかというと、字が読めないのでなんとも思っていないようだった。もらった手紙の匂いを嗅いでそのついでに鼻を拭いていた。どんなに条件のいい話がやってきても、母が恋人を離すことはついぞなかった。しかししつこい勧誘には心底辟易していたようで、どうにか周囲を黙らせるために最終的に彼女のとった策というのが、母が代わりに動物園に行くというものだった。その相談をされたとき、母は動物には向いていないだろうと僕は思ったが、もう既に母はやる気だったのだ。だから僕は投げられた賽を見るだけにして、何も口を挟まずに送り出すことにした。明くる日、恋人を連れて僕の家までやってきた母は、恋人をここに住まわせてやってほしい、とそう僕に頼んだのだった。

おいでよ私の可愛い。可愛い陰鬱な。母の恋人は母に従順だった。手を振りふり去っていく母を見送りながら、途中で飽きたのか早く家に入りたそうにしていたが、結局最後まで外で見ていた。

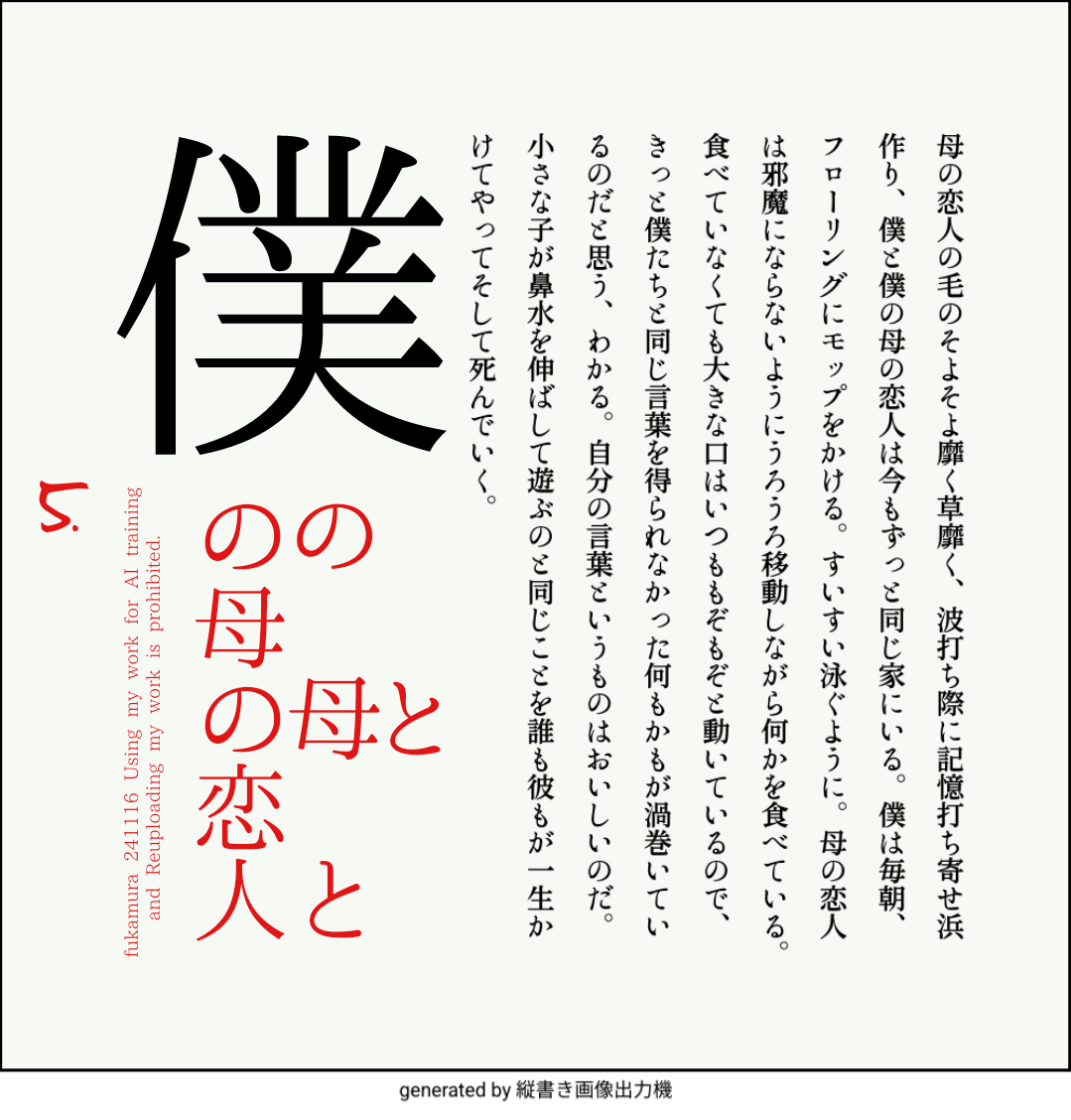

それから一年経った。僕の母は檻の中で動物をしている。結構うまくやっているというので僕は電話越しに胸を撫で下ろした。三回撫でて、その三回ともを風に変えて動物園側へ窓から出してやった。受話器の向こう、百合のように夜冴え渡り、母の恋人、母の恋人の毛のそよそよ靡く草靡く、波打ち際に記憶打ち寄せ浜作り、僕と僕の母の恋人は今もずっと同じ家にいる。僕は毎朝、フローリングにモップをかける。すいすい泳ぐように。母の恋人は邪魔にならないようにうろうろ移動しながら何かを食べている。食べていなくても大きな口はいつももぞもぞと動いているので、きっと僕たちと同じ言葉を得られなかった何もかもが渦巻いているのだと思う、わかる。自分の言葉というものはおいしいのだ。小さな子が鼻水を伸ばして遊ぶのと同じことを誰も彼もが一生かけてやってそして死んでいく。

僕と僕の母と僕の母の恋人/241116/不可村/Using my work for AI training and Reuploading my work is prohibited.