古今東西ものわすれの激しい存在というのは雨後の筍よりもよく現れ、それは加齢や疾病によるものであったり、生まれついての性質であったり事故のためであったりと原因さまざまで程度も内容もいろいろだが、重要な日用品を紛失したり約束事をすっぽかしたりするところから始まり、それまでの出来事についての記憶もしくはおのれの名前を言えなくなるという点では大方共通している。俺の故郷にも何人かそういう連中がいた。大して珍しいことでもなんでもなかった。思い出すやつもいれば死ぬまで何もわからないやつもいた。覚束ない連中の相手をするのは、俺にとっては苦でもなんでもなかった。本当に? 本当だとも。よく覚えているからしっかと言える。まあ正直に打ち明けるならば、立ち歩いて何かなすのが好きな俺にとってはじっと動かずに看病だけし続けるのは些か退屈であったのは否めない。そういえば、本当に俺は立ち歩いて何かなすのが好きだっただろうか? 連中の相手というのをしていたのは言い切れるが、なんなら故郷に取って返して裏を取ってもらっても不都合はないがあれは本当に俺だったか?

俺は記憶力自体はいいほうだと思う。なんともロマンチックでメロディアスな俺の人生よ、名もなき大工としての俺……ついでに神よ、石造りの家に骨材として取り込まれる棒っきれの神……、成人した頃、俺にもついに故郷に錦を飾る権利が与えられ、羽化を今かと待っていた虫が重い繭を脱ぎ散らかすように旅へと飛び出してはや幾星霜である。あれから一度も戻っていない。もとからあの故郷が窮屈だったのだろう。本当にもとからか? あのとき故郷を飛び出したのは俺だったのだろうか。

そう、俺は物覚えのいいほうだと自負している、もうだいぶ歳を重ねたが、故郷での事件も他人が驚くくらいに記憶している。めったにものをなくさないし、約束事も守る。頑丈な家の建て方だってあっという間に覚えた。一度知り合った人の名前も顔も取り違えない。俺は自分がどういう名前なのかも忘れない。生まれも。会わなくなって何年経っても親の顔なら諳で描ける。眉の毛の薄い母、背の小さい父、しかしそれは本当に俺の親か? 諳で親の顔を描けるのは本当に俺? 俺ではない誰かではなく?

俺はずっと覚えている。自分が何をしてきたのか、どんな恨みを向けられてどんなふうにして他人に愛されてきたかを。故郷にはいい川があった。ゴンドラがあって、人々は活気を忘れず、新しい形のオールを作り出すのにみな夢中だった。俺もこういう街を生み出したいといつも夢に描いていたんだ。

覚えているということは愛しているということだ。記憶にある限り生かし続けるということ。なれば俺は何も取りこぼしてなどいないだろう。俺は独りにならないだろう。忘れっぽい人々の脳裡において、凄惨だった戦がなきものとされ、栄華を極めた最高の英雄たちでさえ輪郭を失い、かすんで夢と変わるのを俺はすぐ隣で見てきたのだ。忘れるのが悪いこととは言わないが、記憶をコントロールできず嘆く人間どもとその記憶の中で風化したり逆に存在を強くして歪むものを長い間目の当たりにしてきて、多少は面倒に思ったのも事実だ。俺は俺の都合以外でものを忘れたくない。しかしそう決意したのは本当に俺だろうか?

俺は頑固なものだから、ありきたりな幸福と不幸の形はさっさと忘れた。故郷を遠く離れて新しい街を一から計画してやろうと決めた日に意図して忘れてやったのだ。幸福も不幸も自分で決める。誰も見たことのない街を打ち捨てられた湿地帯に組み上げて俺の街にするのだ、俺の脳のように体のように。記憶のように道を走らせ水路に舟を浮かべて俺は忘れない。俺が忘れないように街はすべてをいだくのだ。俺の砂利、俺の煉瓦、俺の屋根、俺の橋、俺の道、俺の人。

買い物をする。俺に足りないものはこの明るい梨だとわかる。最近食べられていないのだ。いくらするのかもわかっている。なんなら梨とはなんなのか、その背景まで細かく言える……無論知らないことまでは言えないが……知っていることならその範囲で言える。帳場まで持っていって店番へと軽く声をかけた。相手が何者なのかもわかる。ただの店番であってここに住んでいるわけではない、五年前にこの街に老いた両親と越してきた気のいい人間だ。かれは俺の梨を紙にくるんでこう言った。

「電灯の交換を頼まれてくれるか。毎日暗くて敵いやしない、ちょうど過去みたいにね」

こんなふうにおよそ建築家や大工のやるものではなさそうな、日常の頼まれごとだって俺は引き受ける。自分でやれなんてセンスのないことは言わない。わかった、明日行く、必要なものは忘れていないしお前の家も知っているから待っていろとそう返す。俺の返事を代金ごと受け取った果物屋は肩をすくめて俺を見た。

「助かるよ。しかしそれは本当にあんたなのか?」

俺は記憶力は悪くない。俺は俺の名前を言えるし故郷の名前だって忘れちゃいない。街作りに興味を持った時分に机を並べていた友人たちの、給食の好き嫌いだって思い出せる。教師の怒った声音さえ……一足ごと、どんどんとなずみゆく視界に呆れ果てる。俺の街は完成してはいない。ちょっとした商店街を起点にして住宅が増え、田畑も家畜も管理されるようになってきたが、規模はまだまだ「ちょっとしたもの」どまりなのだ。街の特色ならこれから人が作るだろう。やがて段々畑にはもともとの湿地を活かした特産品がこれでもかとできるだろうし、その葉を食べた家畜の肉はまるで朝の風になるだろうし、タピストリにはその歴史がはしゃいで載るに決まっている。俺は街の果てを見ずに寿命で死ぬかもしれないが、もう少し礎を作りたい。だが本当に? 街を作っているのは俺? 今くたびれて体を動かすのは俺?

まだ街灯があまり整備されていない道を帰り、家で体を洗いながら仰のいて、立ちのぼる水蒸気のつぶが昨日とそっくりな模様を描きながら回っているのをじっと見ている。しかしそれは本当に昨日と同じだったか? 同じだったと思う。違う景色だが同じだ。なら俺は? この腕は本当に俺だったか? 今、風呂から出て窓を開けているのは本当に俺か?

とにもかくにも悲願なのだから街一つ、命ある限り作らなくてはならない。どこまでやっていたかはすぐに思い出せる。ほかでもない俺がやっていたのだから。しかしそれは本当に俺だったか? 倉庫におりて、貯め込んでいる砂とモルタルを眺める。俺の記憶のように沈殿している。ふっと息をはいて記憶から埃を払い、俺は注視する。忘れた者たちはどんな顔をしていただろう。寂しそうだったか。悲しそうだったか。ままならない記憶に振り回されて疲弊していたようには思うが、それはいずれの不幸の形にも当てはまらない姿だった気がする。忘れられた記憶たちはどこへ飛び去ったのだろう。不幸の形になったのか。それとも自由になって幸福に。

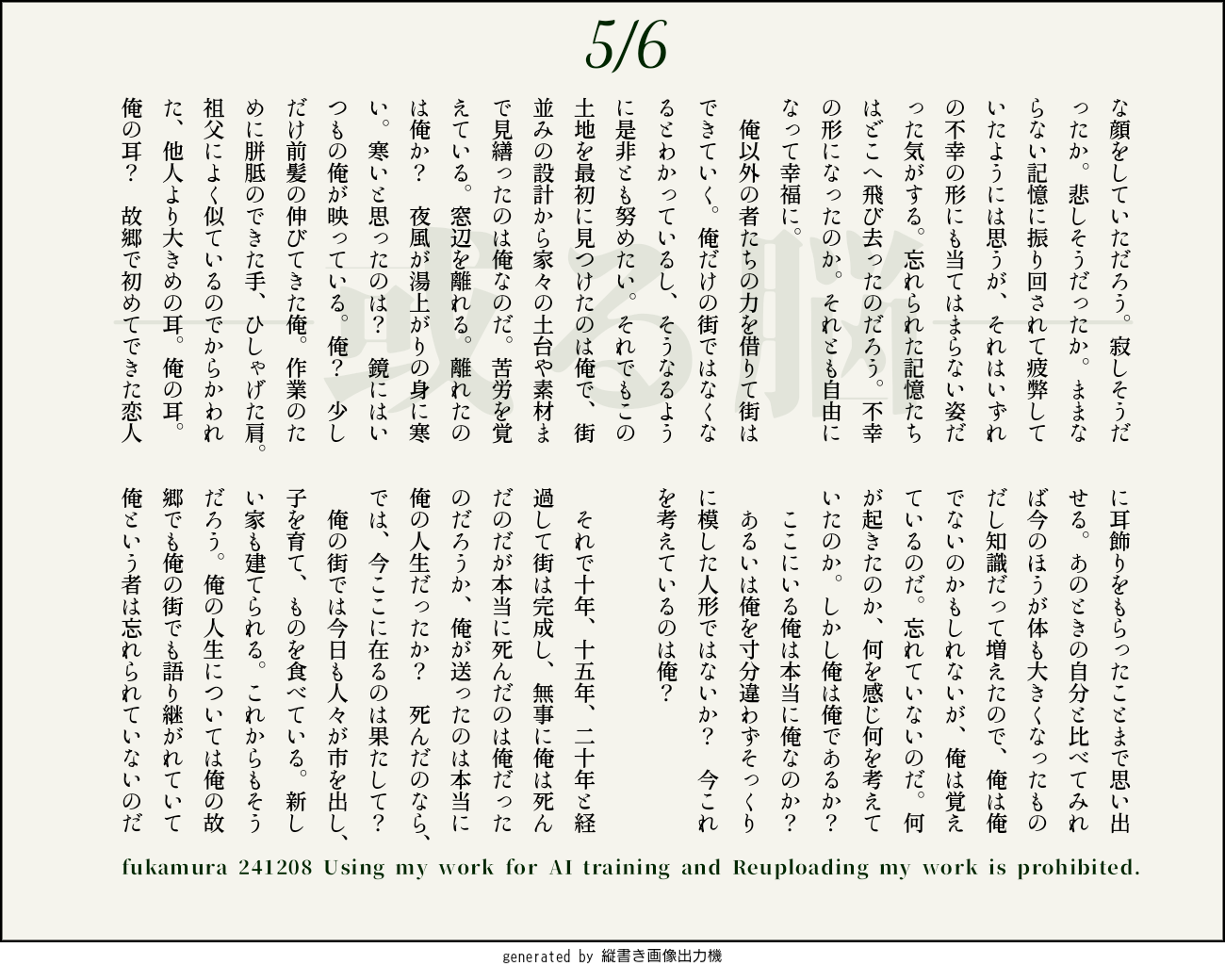

俺以外の者たちの力を借りて街はできていく。俺だけの街ではなくなるとわかっているし、そうなるように是非とも努めたい。それでもこの土地を最初に見つけたのは俺で、街並みの設計から家々の土台や素材まで見繕ったのは俺なのだ。苦労を覚えている。窓辺を離れる。離れたのは俺か? 夜風が湯上がりの身に寒い。寒いと思ったのは? 鏡にはいつもの俺が映っている。俺? 少しだけ前髪の伸びてきた俺。作業のために胼胝のできた手、ひしゃげた肩。祖父によく似ているのでからかわれた、他人より大きめの耳。俺の耳。俺の耳? 故郷で初めてできた恋人に耳飾りをもらったことまで思い出せる。あのときの自分と比べてみれば今のほうが体も大きくなったものだし知識だって増えたので、俺は俺でないのかもしれないが、俺は覚えているのだ。忘れていないのだ。何が起きたのか、何を感じ何を考えていたのか。しかし俺は俺であるか? ここにいる俺は本当に俺なのか? あるいは俺を寸分違わずそっくりに模した人形ではないか? 今これを考えているのは俺?

それで十年、十五年、二十年と経過して街は完成し、無事に俺は死んだのだが本当に死んだのは俺だったのだろうか、俺が送ったのは本当に俺の人生だったか? 死んだのなら、では、今ここに在るのは果たして? 俺の街では今日も人々が市を出し、子を育て、ものを食べている。新しい家も建てられる。これからもそうだろう。俺の人生については俺の故郷でも俺の街でも語り継がれていて俺という者は忘れられていないのだが、その俺とは果たして本当に俺だっただろうか。まったくなんにもわかりはしないが、すべてはもう終わってしまったらしいのでどうしようもない。

或る脳/fukamura/241208/Using my work for AI training and Reuploading my work is prohibited.